- カフェグレーン原酒づくり(世界的にも稀な蒸溜機「カフェスチル」により蒸溜したグレーンウイスキー)。

- カフェスチルは古いタイプの蒸溜機なので、風味は良いが調整が難しい。

- 仙台工場は1つの工場内にポットスチル(単式蒸溜機)とカフェスチル(連続蒸溜機)の2タイプの蒸溜機がある世界でも稀な蒸溜所。

- 連続蒸溜機は兵庫県西宮の工場にあったものを移動。単式蒸溜機初溜釜4基、再溜釜4基どれもが余市より大きい。ポットスチル内部には独自の加熱装置があり工夫されていた。

- 労働安全に力を入れていて、徹底されている。災害0継続中。我々でも赤チン災害といえどもカウントされるので、気が引き締まる思いがしました。

- 工場内の整理整頓が行き届き、みんなの挨拶も明るく元気で気持ちの良い現場であった。

製造工程の見学と体験

工場脇を流れる新川川(にっかわがわ)の水を使ってウイスキーを仕込みます。とてもキレイな川です。どこの蒸留所も脇を流れる川や近くの湖などからキレイな水を引いているとはいえ、実際そのような場所を見たことがなかったので感激です。この川の脇には、記念碑がありました。ニッカウヰスキー創設者の竹鶴政孝さんがこの場所で新川川の水を飲み、ここに蒸留所を建てる事を決めた場所だそうです。取水量は、4,000m3/日。ほとんど冷却水に使用するとのことです。

モルトウイスキーの工程

モルトウイスキーとは、文字通りモルト(大麦麦芽)のみを原料としたウイスキーです。一般にはポットスチルで蒸留したウイスキーを指しますが、ニッカではカフェスチルによるものも製造しています。

| 原料: |

大粒で良質な大麦を発芽させ、大麦麦芽(モルト)を作ります。 |

| 乾燥: |

キルン塔でピート(※)を燃やし、麦芽を乾燥。この過程でモルトウイスキー独特のスモーキー・フレーバーがつきます。※ピート=ヨシ・スゲなどの水辺植物が堆積して炭化したもの(草炭) |

| 糖化: |

粉砕した麦芽に温水を加え、麦芽に含まれる酵素を働かせてでんぷんを甘い麦汁に変えます。 |

| 醗酵: |

麦汁に酵母を加え、糖をアルコールに変えます。醗酵中にでるCO2は、回収してタンクに貯蔵。販売しています。 |

| 蒸留: |

醗酵液を熱することで香味成分やアルコールを取り出します。 |

【ポットスチルによる蒸溜】

醗酵後のアルコール度は約7%ですが、一回目の蒸留で20%へ。さらに二回目の蒸留にて65〜70%になります。ポットスチルの形に特徴あり。表面積を出来るだけ大きくするための工夫がしてあった。スワンの位置で原酒のタイプが変わる。

【カフェスチルによる蒸溜】

ニッカでは、世界的にも希少なカフェ式と呼ばれる連続式蒸溜機を使っています。

熟成:オーク材の樽に詰めます。長期間寝かせることにより、豊かな香味と琥珀色を身につけます。

グレーンウイスキーの工程

グレーンウイスキーとは、トウモロコシなどの穀類を主な原料として、連続蒸留機で蒸留したウイスキーのことを指しますが、ニッカではカフェスチルによるものを製造しています。

| 原料: |

ニッカのグレーンウイスキーは、主原料のとうもろこしに麦芽を加えてつくります。 |

| 蒸煮: |

粉砕したとうもろこしに温水を加え蒸します。 |

| 糖化: |

別の工程で発芽・乾燥・粉砕した麦芽を混ぜ、温水を加え糖化液をつくります。 |

| 醗酵: |

糖化液に酵母を加え、糖をアルコールに変えます。 |

| 蒸留: |

【カフェスチルによる蒸溜】醗酵液を熱してアルコールを取り出します。 |

| 熟成: |

オーク材の樽に詰めます。長期間寝かせることにより、豊かな香味と琥珀色を身につけます。オーク材の匂いとウイスキーの匂いが混じった香りが鼻を刺し、ほの暗い倉庫に整然と並べてある大量の樽を眺めているとどこか別の国へきたような感覚に襲われます。ちなみに、一番下の大きな樽で、500リットルのウイスキーが入ります。その量は、700mlビンを1週間かけて飲むとすればすべて飲み干すのに40年かかる量とのこと!(私の一生涯分がすでに製造されています) |

マイブレンド教室

一番楽しみにしていた体験です。5タイプの原酒をブレンドし自分のイメージに仕上げていく作業です。

原酒サンプル:いずれも12年ものの最上級品。それぞれ個性のあるものです。

- 余市モルトの「フルーティー&リッチタイプ」/「ピーティー&ソルティータイプ」の2種。

- 宮城峡モルトの「シェリー&スイートタイプ」/「ソフト&ドライタイプ」の2種。

- 宮城峡カフェグレーンの1種。(カフェグレーン原酒はブレンデッドウイスキーの素材となる)

ウイスキーを表す語彙が少ない我々は何度も何度も配合比率を変えながらの悪戦苦闘。なかには自分ブレンドを人に飲んでもらいイメージを説明する人。どうすればよいかアドバイスを求める人。笑いの中に様々な光景がありました。どうも、みなさん自分の思うブレンドはできなかった様子です。それでも、試飲を繰り返しながら、また自分自身を納得させながら、大事にボトルに詰めて持ち帰りました。最後に作ったマイブレンドは、フルーティー原酒3、シェリー原酒1、ピーティー原酒1、ソフト原酒2、 カフェグレーン3の割合でブレンドしたものです。重厚な感じの中にフルーティーな香りがする世界に一つしかない私の自信作となりました。家に帰ってから夕食後に、旅の楽しさを思い出しながら飲むマイウイスキーは格別な味のものでした。

ニッカのブレンド思想(創業者「竹鶴政孝」の信念の伝承)

- 蒸溜所ごとに個性あるモルト原酒のつくりわけ

- 商品(シングルモルト余市・宮城峡)(※シングルカスクは一つの樽だけを使用)

- 異なるタイプの独自のモルト原酒同士の混和(バッティング)によるピュアモルトウイスキーづくり

- モルト原酒とカフェグレーンの混和(ブレンド)によるブレンデッドウイスキーづくり

- オールモルト製法によるニッカ独自のブレンデッドウイスキーづくり

- 樽での再貯蔵(マリッジ)によるブレンデッドウイスキーの完成

|

夕食

仙台の奥座敷といわれる作並温泉・湯の原ホテルにて工場の人達と一緒に食卓をかこみました。この席には、仙台工場に勤める中村君(H14卒)も同席してくれました。

【献立】健康をテーマに薄味で、素材を生かす料理がずらり。お米は県内栗原産の減農薬有機栽培ひとめぼれ、味噌は仙台阿部幸商店の仙台味噌を使用するというこだわりようで、大変おいしい夕食でした。鶏清湯薬膳スープ「清燉鶏」も好評です。

|

|

献立の一部

|

徹夜の議論

毎年開催される支部総会をただ単なるなつかしさ同窓会に終わらさず、出席して良かったと言われる会にしたい、是非参加してみたいと思う会にしたい。そんな会の運営をどのようにしたらよいのか支部事務局の坂本さんは悩んでいます。特に若い世代への働きかけ方法について、昨年、アンケートをとり、今後の参加促進の知恵を聞いています。これまでもあの手この手の企画を試みました。ある時は、諸先生・先輩の研究発表会を。ある時は、古今の広島の状況をクイズ形式にしたゲームを。参加者名簿にあるように、今回若手の遠藤、篠原、中江各氏が参加していたので、年代を超えた議論が展開されました。少しずつ若手にシフトをしていかないと会の存続が問題になります。若手の参加をどのように促進していくか。参加されたみなさんが良かったと思える会とはどんな会か。会の運営費用をどう捻出するのか。議論は深夜どころか朝方まで続きました。

他の支部ではどのようにされていますでしょうか。ご意見をお聞かせいただければ幸いに存じます。

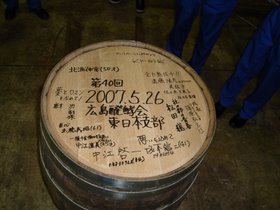

樽作り

庄子さん、長谷川さんの指導のもと、樽のタガを締めたり、オーク材の継ぎ目にガマの葉をつめたりの体験をしました。また、出来上がった樽の内側をバーナーで焼く体験もしました。我々が仕事をした樽が液漏れなどを起こさないでおとなしく貯蔵庫内で眠ってくれるよう願っています。

|

アシスタントの木村さん

2日間の工場実習の細かい面倒をみていただいた木村さんは、実は、工場見学に訪れる人達の案内をされている総務部勤務のお嬢さんでした。工場体験も終わり、最後の試飲案内では写真のようなあでやかなオレンジの制服に身を包んで現れました。ひときわ美しく大きく見えました。

彼女の案内でゲストホールにて試飲を楽しみました。カウンターに並べてあるできたてのウイスキーを各自、ロックにしたり、水で割ったりしながら自由に飲めます。ただ、ドライバーは、最初の受付で申告し、「私は運転手です」カードをぶら下げている為、カウンターのおばちゃんも売り子のお姉さんも試飲を勧めてくれません。

最後に

今回は素晴らしい研修をさせて頂いきました。皆様も機会があれば是非行ってみて下さい。2日間、我々のために工場を案内くださった伊藤さん、こんな工場にしたいという熱い思いを語っていただいた中川工場長、岡島部長、樽の師匠の庄司さん、長谷川さん、もちろんアシストしてくれた木村さん、ニッカウヰスキーのみなさん本当にありがとうございました。そして、この旅を企画してくれた坂本さん、本当にありがとうございました。

|

|

木村さんと私

10年後が楽しみです

|